“Sejarah Gelap Para Paus – Kejahatan, Pembunuhan, dan Korupsi di Vatikan”.

Itulah judul sebuah buku yang belum lama ini diterbitkan oleh Kelompok Kompas-Gramedia (KKG). Edisi bahasa Inggris buku ini ditulis oleh Brenda Ralph Lewis dengan judul Dark History of the Popes – Vice Murder and Corruption in the Vatican.

“Benediktus IX, salah satu paus abad ke-11 yang paling hebat berskandal, yang dideskripsikan sebagai seorang yang keji, curang, buruk dan digambarkan sebagai ‘iblis dari neraka yang menyamar sebagai pendeta’. (hal.9)

Itulah sebagian gambaran tentang kejahatan 'kasih' Paus Benediktus IX dalam buku ini. Riwayat hidup dan kisah kejahatan Paus ini digambarkan cukup terperinci. Benediktus IX lahir sekitar tahun 1012. Dua orang pamannya juga sudah menjadi Paus, yaitu Paus Benediktus VIII dan Paus Yohanes XIX. Ayahnya, Alberic III, yang bergelar Count Tusculum, memiliki pengaruh kuat dan mampu mengamankan singgasana Santo Petrus bagi Benediktus, meskipun saat itu usianya masih sekitar 20 tahunan.

Paus muda ini digambarkan sebagai seorang yang banyak melakukan perzinahan busuk dan pembunuhan-pembunuhan. Penggantinya, Paus Viktor III, menuntutnya dengan tuduhan melakukan ‘pemerkosaan, pembunuhan, dan tindakan-tindakan lain yang sangat keji’. Kehidupan Benediktus, lanjut Viktor, ‘Begitu keji, curang dan buruk, sehingga memikirkannya saja saya gemetar.” Benediktus juga dituduh melakukan tindak homoseksual dan bestialitas.

Kejahatan Paus Benediktus IX memang sangat luar biasa. Bukan hanya soal kejahatan seksual, tetapi ia juga menjual tahta kepausannya dengan harga 680 kg emas kepada bapak baptisnya, John Gratian. Gara-gara itu, disebutkan, ia telah menguras kekayaan Vatikan.

Paus lain yang dicatat kejahatannya dalam buku ini adalah Paus Sergius III. Diduga, Paus Sergius telah memerintahkan pembunuhan terhadap Paus Leo V dan juga antipaus Kristofer yang dicekik dalam penjara tahun 904. Dengan cara itu, ia dapat menduduki tahta suci Vatikan. Tiga tahun kemudian, ia mendapatkan seorang pacar bernama Marozia yang baru berusia 15 tahun.

Sergius III sendiri lebih tua 30 tahun dibanding Marozia. Sergius dan Marozia kemudian memiliki anak yang kelak menjadi Paus Yohanes XI, sehingga Sergius merupakan satu-satunya Paus yang tercatat memiliki anak yang juga menjadi Paus.

Sebuah buku berjudul Antapodosis menggambarkan situasi kepausan dari tahun 886-950 Masehi:

“Mereka berburu dengan menunggang kuda yang berhiaskan emas, mengadakan pesta-pesta dengan berdansa bersama para gadis ketika perburuan usai dan beristirahat dengan para pelacur (mereka) di atas ranjang-ranjang berselubung kain sutera dan sulaman-sulaman emas di atasnya. Semua uskup Roma telah menikah dan istri-istri mereka membuat pakaian-pakaian sutera dari jubah-jubah suci.”

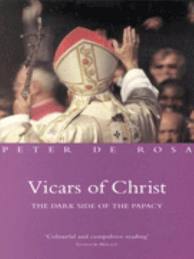

Banyak penulis sudah mengungkap sisi gelap kehidupan kepausan. Salah satunya Peter de Rosa, penulis buku Vicars of Christ: The Dark Side of the Papacy. Buku ini juga mengungkapkan bagaimana sisi-sisi gelap kehidupan dan kebijakan tahta Vatikan yang pernah melakukan berbagai tindakan kekejaman, terutama saat menerapkan Pengadilan Gereja (Inquisisi). Kekejaman Inquisisi sudah sangat masyhur dalam sejarah Eropa. Karen Armstrong, mantan biarawati dan penulis terkenal, menyebutkan, bahwa Inquisisi adalah salah satu dari institusi Kristen yang paling jahat (one of the most evil of all Christian institutions). (Karen Armstrong, Holy War: The Crusades and Their Impact on Today’s World, (London: McMillan London Limited, 1991).

Inquisisi diterapkan terhadap berbagai golongan masyarakat yang dipandang membahayakan kepercayaan dan kekuasaan Gereja. Buku Brenda Ralph Lewis mengungkapkan dengan cukup terperinci bagaimana Gereja menindas ilmuwan seperti Galileo Galilei dan kawan-kawan yang mengajarkan teori heliosentris. Galileo (lahir 1564 M) melanjutkan teori yang dikemukakan oleh ahli astronomi asal Polandia, Nikolaus Copernicus. Tahun 1543, tepat saat kematiannya, buku Copernicus yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium, diterbitkan.

Tahun 1616, buku De Revolutionibus dimasukkan ke dalam daftar buku terlarang. Ajaran heliosentris secara resmi dilarang Gereja. Tahun 1600, Giordano Bruno dibakar hidup-hidup sampai mati, karena mengajarkan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Lokasi pembakaran Bruno di Campo de Fiori, Roma, saat ini didirikan patung dirinya.

Melihat situasi seperti itu, Galileo yang saat itu sudah berusia lebih dari 50 tahun, kemudian memilih sikap diam.

Pada 22 Juni 1633, setelah beberapa kali dihadirkan pada sidang Inquisisi, Galileo diputus bersalah. Pihak Inquisisi menyatakan bahwa Galileo bersalah atas tindak kejahatan yang sangat mengerikan. Galileo pun terpaksa mengaku, bahwa dia telah bersalah. Bukunya, Dialogo, telah dilarang dan tetap berada dalam indeks Buku-Buku Terlarang sampai hampei 200 tahun. Galileo sendiri dihukum penjara seumur hidup. Ia dijebloskan di penjara bawah tanah Tahta Suci Vatikan. Pada 8 Januari 1642, beberapa minggu sebelum ulang tahunnya ke-78, Galileo meninggal dunia. Tahun 1972, hampir 3.5 abad kemudian setelah kematian Galileo, Paus Yohanes Paulus II mengoreksi keputusan kepausan terdahulu dan membenarkan Galileo.

Kisah-kisah kehidupan gelap para Paus serta berbagai kebijakannya yang sangat keliru banyak terungkap dalam lembaran-lembaran sejarah Eropa. Peter de Rosa, misalnya, menceritakan, saat pasukan Napoleon menaklukkan Spanyol tahun 1808, seorang komandan pasukannya, Kolonel Lemanouski, melaporkan bahwa pastor-pastor Dominikan mengurung diri dalam biara mereka di Madrid.

Ketika pasukan Lemanouski memaksa masuk, para inquisitors itu tidak mengakui adanya ruang-ruang penyiksaan dalam biara mereka. Tetapi, setelah digeledah, pasukan Lemanouski menemukan tempat-tempat penyiksaan di ruang bawah tanah. Tempat-tempat itu penuh dengan tawanan, semuanya dalam keadaan telanjang, dan beberapa di antaranya gila.

Pasukan Prancis yang sudah terbiasa dengan kekejaman dan darah, sampai-sampai merasa muak dengan pemandangan seperti itu. Mereka lalu mengosongkan ruang-ruang penyiksaan itu, dan selanjutnya meledakaan biara tersebut.

Kejahatan penguasa-penguasa agama ini akhirnya berdampak pada munculnya gerakan liberalisasi dan sekularisasi di Eropa. Masyarakat menolak campur tangan agama (Tuhan) dalam kehidupan mereka.

Sebagian lagi bahkan menganggap agama sebagai candu, yang harus dibuang, karena selama ini agama digunakan alat penindas rakyat. Penguasa agama dan politik bersekutu menindas rakyat, sementara mereka hidup berfoya-foya di atas penderitaan rakyat. Salah satu contoh adalah Revolusi Perancis (1789), yang mengusung jargon “Liberty, Egality, Fraternity”.

Pada masa itu, para agamawan (clergy) di Perancis menempati kelas istimewa bersama para bangsawan. Mereka mendapatkan berbagai hak istimewa, termasuk pembebasan pajak. Padahal, jumlah mereka sangat kecil, yakni hanya sekitar 500.000 dari 26 juta rakyat Prancis.

|

| Giordano Bruno |

Dendam masyarakat Barat terhadap keistimewaan para tokoh agama yang bersekutu dengan penguasa yang menindas rakyat semacam itu juga berpengaruh besar terhadap sikap Barat dalam memandang agama. Tidak heran, jika pada era berikutnya, muncul sikap anti pemuka agama, yang dikenal dengan istilah “anti-clericalism”. Trauma terhadap Inquisisi Gereja dan berbagai penyimpangan kekuasaan agama sangatlah mendalam. Sehingga muncul fenomena “anti-clericalism” tersebut di Eropa pada abad ke-18. Sebuah ungkapan populer ketika itu, ialah: “Berhati-hatilah, jika anda berada di depan wanita, hatilah-hatilah anda jika berada di belakang keledai, dan berhati-hatilah jika berada di depan atau di belakang pendeta.”

(Beware of a woman if you are in front of her, a mule if you are behind it and a priest whether you are in front or behind).” (Owen Chadwick, The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century, (New York: Cambridge University Press, 1975).

Trauma pada dominasi dan hegemoni kekuasaan agama (Kristen) itulah yang memunculkan paham sekularisme dalam politik, yakni memisahkan antara agama dengan politik. Mereka selalu beralasan, bahwa jika agama dicampur dengan politik, maka akan terjadi “politisasi agama”; agama haruslah dipisahkan dari negara.

Agama dianggap sebagai wilayah pribadi dan politik (negara) adalah wilayah publik; agama adalah hal yang suci sedangkan politik adalah hal yang kotor dan profan.

Trauma Barat terhadap sejarah keagamaan mereka berpengaruh besar terhadap cara pandang mereka terhadap agama.

Jika disebut kata “religion” maka yang teringat dalam benak mereka adalah sejarah agama Kristen, lengkap dengan doktrin, ritual, dan sejarahnya yang kelam yang diwarnai dengan kekejaman inquisisi dan sejarah persekusi para ilmuwan.

Berbagai penyelewengan penguasa agama, dan pemberontakan tokoh-tokoh Kristen kepada kekuasaan Gereja yang mengklaim sebagai wakil Kristus menunjukkan bahwa konsep “infallible” (tidak dapat salah) dari Gereja sudah tergoyangkan, yang pada akhirnya menimbulkan gerakan revolusi berdarah Renaissance di eropa pada abad pertengahan.

Itulah gambaran kelam masa lalu katolik dan memang pernah terjadi pemberangusan besar-besaran terhadap semua pihak yang menentang Gereja Katolik.

Bahkan tidak salah kiranya kalau disebutkan bahwa pada masa-masa itu memang terjadi hegemoni kekuasaan Gereja Katolik.

Pada saat itu, lahirlah sebuah institusi buatan Gereja yang terkenal karena kejahatan dan kekejamannya, yang disebut sebagai “Inquisisi”. Karen Armstrong, mantan biarawati yang sekarang sukses sebagai penulis, menggambarkan Inquisisi sebagai berikut :

Bahkan tidak salah kiranya kalau disebutkan bahwa pada masa-masa itu memang terjadi hegemoni kekuasaan Gereja Katolik.

Pada saat itu, lahirlah sebuah institusi buatan Gereja yang terkenal karena kejahatan dan kekejamannya, yang disebut sebagai “Inquisisi”. Karen Armstrong, mantan biarawati yang sekarang sukses sebagai penulis, menggambarkan Inquisisi sebagai berikut :

“Sebagian besar kita tentunya setuju bahwa salah satu dari institusi Kristen yang paling jahat adalah Inquisisi, yang merupakan instrumen teror dalam Gereja Katolik sampai dengan akhir abad ke-17. Metode Inquisisi ini juga digunakan oleh Gereja Protestan untuk melakukan penindasan dan kontrol terhadap kaum Katolik di negara-negara mereka.”

Sebagian tokoh Gereja (tentu saja) berusaha melakukan pembelaan yang apologetik dalam masalah ini. Namun menurut Peter de Rosa (dalam bukunya Vicars of Christ : The Dark Side of the Papacy), hal ini hanya menambahkan unsur kemunafikan terhadap sebuah kejahatan (“it merely added hypocricy to wickedness”).

Yang juga sangat mengherankan adalah bagaimana cara-cara penyiksaan dalam Inquisisi dihalalkan bahkan oleh mereka yang disebut sebagai ‘orang-orang suci’ atau rohaniwan.

Yang juga sangat mengherankan adalah bagaimana cara-cara penyiksaan dalam Inquisisi dihalalkan bahkan oleh mereka yang disebut sebagai ‘orang-orang suci’ atau rohaniwan.

Ketika pasukan Napoleon menaklukkan Spanyol pada tahun 1808, salah satu kolonelnya yang bernama Lemanouski melaporkan bahwa pastor-pastor Dominikan mengurung diri dalam biara mereka di Madrid. Ketika pasukan Lemanouski mendobrak masuk, para agen Inquisisi tersebut tidak mengakui keberadaan ruang-ruang penyiksaan dalam biara mereka.

Ketika pasukan Napoleon menaklukkan Spanyol pada tahun 1808, salah satu kolonelnya yang bernama Lemanouski melaporkan bahwa pastor-pastor Dominikan mengurung diri dalam biara mereka di Madrid. Ketika pasukan Lemanouski mendobrak masuk, para agen Inquisisi tersebut tidak mengakui keberadaan ruang-ruang penyiksaan dalam biara mereka.Nyatanya, memang terdapat ruang-ruang semacam itu di bawah tanah. Tempat itu dipenuhi dengan tawanan, semuanya dalam keadaan telanjang, dan beberapa di antaranya gila.

Tentara Perancis yang sudah biasa melihat kekejaman dan darah sampai-sampai merasa muak dengan pemandangan itu. Ruang-ruang penyiksaan itu kemudian dikosongkan, kemudian biara tersebut diledakkan.

Robert Held, dalam bukunya yang berjudul “Inquisition” memuat foto-foto dan lukisan-lukisan yang sangat mengerikan tentang kejahatan Inquisisi pada masa-masa itu. Held memaparkan lebih dari 50 jenis dan model alat-alat penyiksaan serta berbagai metodenya. Kekejaman tersebut bervariasi mulai dari pembakaran

.

hidup-hidup, pencungkilan mata, membelah tubuh manusia dengan gergaji, pemotongan lidah, menghancurkan kepala dengan sebuah alat khusus, mengebor kelamin wanita, dan sebagainya. Yang menarik lagi, sekitar 85 persen dari korban penyiksaan dan pembunuhan tersebut adalah perempuan. Antara tahun 1450 – 1800, diperkirakan sekitar 2 – 4 juta perempuan dibakar hidup-hidup di Eropa, baik di negara-negara Katolik maupun Protestan.

hidup-hidup, pencungkilan mata, membelah tubuh manusia dengan gergaji, pemotongan lidah, menghancurkan kepala dengan sebuah alat khusus, mengebor kelamin wanita, dan sebagainya. Yang menarik lagi, sekitar 85 persen dari korban penyiksaan dan pembunuhan tersebut adalah perempuan. Antara tahun 1450 – 1800, diperkirakan sekitar 2 – 4 juta perempuan dibakar hidup-hidup di Eropa, baik di negara-negara Katolik maupun Protestan.Pada saat itu, Gereja bertindak sebagai wakil Tuhan dan bisa mengatasnamakan Tuhan dalam segala tindakannya.

Para pemimpin Gereja pun diakui haknya untuk mengampuni dosa manusia. Pada 31 Oktober 1517, Martin Luther memberontak pada Paus dengan mempublikasikan 95 poin pernyataan, terutama menentang praktik penjualan ‘pengampunan dosa’.

Pada tahun 1521, Marthin Luther dikucilkan dari Gereja Katolik.

Para pemimpin Gereja pun diakui haknya untuk mengampuni dosa manusia. Pada 31 Oktober 1517, Martin Luther memberontak pada Paus dengan mempublikasikan 95 poin pernyataan, terutama menentang praktik penjualan ‘pengampunan dosa’.

Pada tahun 1521, Marthin Luther dikucilkan dari Gereja Katolik.

Pada masa itu, terjadi berbagai bentuk kekerasan atas nama agama. Pertarungan antara Katolik dan Protestan terjadi dimana-mana, misalnya di Perancis. Dunia mengenang kisah pembantaian kaum Protestan di Paris oleh kaum Katolik pada tahun 1572 yang dikenal sebagai “The St. Bartholomew’s Day Massacre”.

Diperkirakan 10.000 orang mati, dan selama berminggu-minggu, jalan-jalan di Paris dipenuhi dengan mayat yang membusuk. Philip J. Adler dalam bukunya, “World Civilization” mengungkapkan kesaksian dari seorang yang selamat dari pembantaian pada hari naas tersebut :

Diperkirakan 10.000 orang mati, dan selama berminggu-minggu, jalan-jalan di Paris dipenuhi dengan mayat yang membusuk. Philip J. Adler dalam bukunya, “World Civilization” mengungkapkan kesaksian dari seorang yang selamat dari pembantaian pada hari naas tersebut :

“Tidak seorang pun dapat mengukur berbagai kekejaman yang terjadi dalam pembunuhan-pembunuhan ini… Sebagian besar mereka dimusnahkan dengan belati. Tubuh mereka ditikam, anggota tubuhnya dirusak, mereka dihina dengan cemoohan yang lebih tajam dari pedang… Mereka memukul sejumlah orang tua tanpa perasaan, membenturkan kepala mereka ke batu di dermaga dan kemudian melemparkan sosok setengah mati itu ke sungai. Seorang anak yang terbungkus pakaiannya diseret di jalan dengan tali yang dililitkan di lehernya oleh anak-anak berumur sekitar 9 atau 10 tahun. Seorang anak kecil lainnya, digendong oleh seorang penjagal, memain-mainkan jenggotnya dan tersenyum kepadanya, tetapi orang itu bukannya mengasihani si kecil, malahan kemudian menikamnya dengan belati dan kemudian melemparkannya ke sungai, yang menjadi merah karena darah dan tidak dapat kembali ke warna asalnya untuk waktu yang panjang.”

Akibat semua kekejaman ini, pada era berikutnya, yaitu pada abad ke-18, muncullah sebuah sikap anti-pemuka agama yang dikenal dengan istilah “anti-clericalism”. Ada sebuah ungkapan pada masa itu yang menyebutkan : “Beware of a woman if you are in front of her, a mule if you are behind it, and a priest whether you are in front or behind.”

Kita juga tentu masih ingat kisah tentang bagaimana Galileo harus sembunyi-sembunyi mempublikasikan teorinya yang mengatakan bahwa bumi mengitari matahari, bukan sebaliknya seperti yang dinyatakan oleh Gereja. Akibatnya, Galileo sempat diancam dan dipaksa untuk meralat teorinya.

Beginilah latar belakang munculnya definisi dogma seperti yang telah dijelaskan di bagian awal sebelumnya. Bagaimana pun, inilah makna ‘dogma’ yang muncul dalam benak orang-orang Eropa. Bahkan ketika disebutkan kata “religion”, mereka lantas berpikir tentang kejumudan, fanatisme, dogma yang menghancurkan, pemaksaan keyakinan, dan sebagainya. Hal ini terjadi semata-mata karena sejarah hegemoni Kristen di dataran Eropa pada masa lalu.

|

| Pembakaran manusia |

Pada saat itu, Gereja bertindak sebagai wakil Tuhan dan bisa mengatasnamakan Tuhan dalam segala tindakannya. Para pemimpin Gereja pun diakui haknya untuk mengampuni dosa manusia. Pada 31 Oktober 1517, Martin Luther memberontak pada Paus dengan mempublikasikan 95 poin pernyataan, terutama menentang praktik penjualan ‘pengampunan dosa’. Pada tahun 1521, Luther dikucilkan dari Gereja Katolik, lalu kemudian dia ditahan dan disiksa dengan dicongkel kedua matanya didalam sebuah Gereja Katolik.

Menurut Peter de Rosa (dalam bukunya Vicars of Christ : The Dark Side of the Papacy), hal ini hanya menambahkan unsur kemunafikan terhadap sebuah kejahatan (“it merely added hypocricy to wickedness”). Yang juga sangat mengherankan adalah bagaimana cara-cara penyiksaan dalam Inquisisi dihalalkan bahkan oleh mereka yang disebut sebagai ‘orang-orang suci’ atau rohaniwan.

Seperti telah dibahas di muka, bahwa peranan gereja pada masa abad pertengahan demikian berpengaruh. Pengaruh yang sangat besar ini kemudian menimbulkan penyelewengan atau pun sikap sewenang-wenang dari pihak gereja.

Kehidupan kekuasaan gereja Katolik Roma dirasa sudah melenceng dari semangat nilai kasih sayang dan kesederhanaan seperti yang diajarkan oleh Jesus Kristus sebagai tuhan mereka. Dalam kehidupan gereja banyak terjadi penyelewengan kekuasaan, korupsi, kemewahan yang berlebihan. Yang paling menimbulkan reaksi adalah komersialisasi surat pengampunan dosa.

Proses perjalanan sejarah Kristen orthodoks dalam mengembangkan sayapnya, syarat dengan eksklusivisme di setiap dakwahnya. Yang nampak kemudian di kalangan umatnya adalah eksklusivisme gereja yang sangat otoriter dimana setiap manusia (Kristen) sangat dibatasi dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan gereja. Bentuk orthodoksi semacam ini menimbulkan kegoncangan-kegoncangan iman, yang menantikan munculnya tuhan baru yang memberikan kebebasan seutuhnya bagi manusia.